肠易激综合征( IBS)是一种以腹痛或腹部不适伴排便习惯改变为特征,但无器质性病变的常见功能性肠病。肠易激综合征的临床表现多样,根据排便习惯的不同,可分为腹泻型、便秘型及混合型。腹泻型患者表现为排便次数增多、粪便稀软;便秘型则表现为排便次数减少、粪便干硬、排便困难;混合型则两者症状交替出现。

肠道动力学异常

肠道动力学异常是肠易激综合征发病机制的重要方面。研究显示,肠易激综合征患者的结肠电生理活动异常,表现为便秘型肠易激综合征患者的慢波频率增加,而腹泻型肠易激综合征患者的高幅收缩波显著增加。这些异常反应导致肠道对不同生理性和非生理性刺激(如进食、肠腔扩张、肠内容物等)的动力学反应过强,形成反复发作的腹痛和排便习惯改变。

内脏高敏感性解析

内脏高敏感性是肠易激综合征患者的另一显著特征。直肠气囊充气试验表明,肠易激综合征患者的疼痛阈值显著低于健康人群。这类患者对胃肠道充盈扩张、肠平滑肌收缩等生理现象的敏感性增强,易产生腹胀、腹痛等症状。现代研究认为,内脏高敏性可能与肥大细胞增多、嗜铬细胞功能活跃、5-羟色胺(5-HT)功能紊乱以及感觉传入神经通路异常等因素有关。

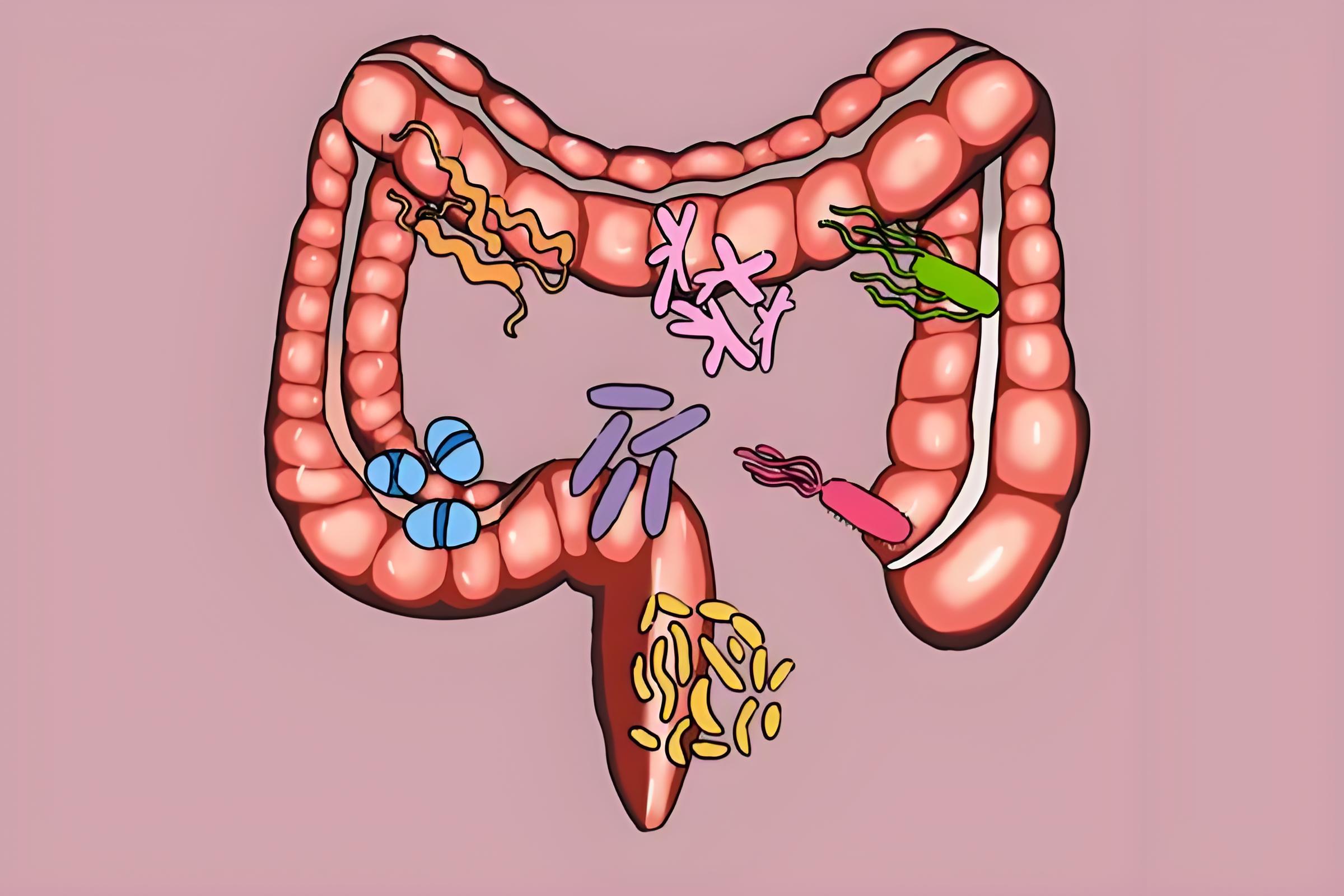

肠道菌群失衡探讨

肠道菌群失衡也是肠易激综合征发病机制中的重要一环。肠道菌群是人体肠道内的正常微生物,分为有益菌、有害菌和中性菌。当有益菌数量减少,有害菌增多时,肠道内环境失衡,可能导致肠壁免疫功能下降,细菌或病原菌更易侵入,引发肠易激综合征等肠道疾病。补充益生菌有助于恢复肠道菌群的平衡,从而改善肠易激综合征症状。

心理社会因素作用

大量研究表明,心理社会因素在肠易激综合征的发病、发展中起着重要作用。肠易激综合征患者的焦虑、抑郁积分显著高于正常人,应激事件发生频率亦较高。在紧张、焦虑等心理因素影响下,可引起植物神经功能紊乱,导致胃肠激素及神经递质分泌失调,从而引发胃肠动力障碍。因此,心理干预和疏导在肠易激综合征的治疗中具有重要意义。

遗传与基因易感性

遗传与基因易感性是肠易激综合征发病不可忽视的因素。虽然特定的基因突变并不直接导致肠易激综合征,但可能增加个体患病的风险。例如,某些基因的突变可能与胃肠道的敏感性或动力异常有关,使得个体在面临环境刺激时更易发生肠易激综合征。

食物不耐受与触发

食物不耐受也是肠易激综合征的常见触发因素之一。某些食物(如乳制品、高纤维食物、辛辣食物等)可能引起肠道反应,导致肠易激综合征症状加重。这可能与食物过敏、肠道对特定营养物质的吸收不良或肠道菌群对食物成分的代谢异常有关。

肠道感染与免疫反应

肠道感染治愈后,其发病与感染的严重性及应用抗生素的时间均有一定相关性。肠道感染可能损伤肠道黏膜屏障,引起免疫反应异常,导致肠易激综合征等肠道疾病的发生。此外,感染后的免疫调节失衡也可能持续影响肠道功能。

神经-内分泌调节异常

神经-内分泌调节异常在肠易激综合征的发病中也扮演重要角色。中枢神经系统、自主神经系统及肠神经系统共同组成的脑肠轴,通过神经递质和激素调节肠道功能。当这些调节系统出现问题时,可引起胃肠动力障碍、内脏敏感性增加等症状。

肠易激综合征的发病机制复杂多样,涉及肠道动力学异常、内脏高敏感性、肠道菌群失衡、心理社会因素、遗传与基因易感性、食物不耐受、肠道感染与免疫反应以及神经-内分泌调节异常等多个方面。通过深入研究这些发病机制,可以为肠易激综合征的预防和治疗提供更加科学、有效的策略。